教育体制

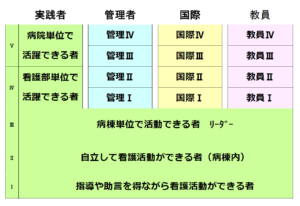

赤十字施設キャリア開発ラダーに基づいた教育

臨床実践能力だけでなく、管理的な能力や専門・認定看護師としての能力が発揮できるようにキャリアの発達段階に合わせて新人研修から継続的、系統的に研修を実施し、OJTで目標管理や業績、態度などを実践能力とあわせて総合的に自ら成長ができるよう支援します。

教育計画

| レベル | 研修項目 |

| レベルⅠ | 救急法(20時間) 基礎行動訓練 院内の防災マニュアルの説明会 感染予防「感染経路別の実践の知識と技術を身に着けよう」 フィジカルアセスメント「日常生活の援助に必要なフィジカルアセスメント」 看護倫理Ⅰ「倫理的感性を磨こう」 看護過程Ⅰ「みんなで考えよう看護過程」 退院支援Ⅰ「患者の個別性を考慮した退院支援を考えよう」 チームナーシング・メンバーシップ 「酸素投与の看護」「体位ドレナージ・スクイージング」 急変時の対応・救急カート・挿管介助 心電図モニターを読み解く 輸血の種類と管理・安全な投与と看護 褥瘡評価を学ぶ(desiguR) 安全な薬剤投与を学ぶ 「医療安全はどのようにつくられるのか」医療安全KYTGW報告相談の仕方SBER リフレクションⅠ 私の看護実践からのナラティブ グローバルヘルスⅠ |

| レベルⅡ | こころのケア 救護訓練 救護㊞フォローアップ研修Ⅰ 地域・院内の防災訓練参加 リーダーシップ基礎 看護倫理Ⅱ「ACP」「自己決定支援」 患者の栄養状態のアセスメントとケア摂食嚥下訓練 虐待の早期発見と対応について学ぶ 緩和ケアチームの活動・疼痛コントロールについて学ぶ 医療安全(ImSAFERを活用し安全な医療システムを考える) リフレクションⅡ 看護研究をやってみよう(看護研究計画書を作成する) プリセプターになって新人看護師を育てる 臨床指導の基礎を学ぼう グローバルヘルスⅡ「地域の医療活動を知るとともに課題を考える」 |

| レベルⅢ | 健康生活支援講習会 地域で災害発生時の対応(BCP訓練に参加する) 担当部署の避難訓練の指導(企画実践) リーダーシップ実践 退院支援Ⅱ「入院時から始まる退院支援」 リフレクションⅢ 看護研究の論文作成と発表 臨床指導をデザインしよう グローバルヘルスⅢ「地域への貢献」 救護員フォローアップ研修Ⅱ |

| トピックス |

人工呼吸器の取り扱いと看護 |

卒後教育支援制度

看護部はあなたの「専門職」として、「人」としてのキャリアアップをサポートいたします。

※休職制度あり。

※専門/認定看護師教育課程受講規程あり。

詳しくは、看護部までお問い合わせください。

新人教育制度

新人教育の特徴

キャリア開発ラダーのレベル別教育の他、新人看護師の研修は厚生労働省より示されたガイドラインに沿った新人教育研修プログラムを企画し実施しています。支援体制としては、研修責任者、教育企画運営責任者、研修教育担当者、実地指導者の連携を図るとともに、”みんなで新人を育てましょう“という職場風土をめざしています。

キャリア開発ラダーのレベル別教育の他、新人看護師の研修は厚生労働省より示されたガイドラインに沿った新人教育研修プログラムを企画し実施しています。支援体制としては、研修責任者、教育企画運営責任者、研修教育担当者、実地指導者の連携を図るとともに、”みんなで新人を育てましょう“という職場風土をめざしています。

| 月 | 研修内容 |

| 4月 | 社会人基礎力 身だしなみについて 接遇 ストレスマネジメント・セルフコーチング 赤十字概論 災害看護論 医療情報・看護情報 看護技術研修(感染予防対策・医療安全対策・ベッドの使用方法・ポジショニング・オムツの当て方・吸引・身体拘束について・摂食嚥下/経腸栄養・シリンジポンプ・輸液ポンプ) 重症度医療看護必要度について 薬剤について・放射線業務について 輸血について・医療ガスについて・静脈注射の実際 認知症看護について 検体採取と取り扱い 逝去時の看護 血糖値の測定・インスリン注射 心電図の取り方 尿道留置カテーテルの管理 |

| 5月 | フォローアップ研修① |

| 7月 | フォローアップ研修② |

| 9月 | 重症度・医療・看護 必要度研修 |

| 11月 | フォローアップ研修③ |

| 1月 | フォローアップ研修④ |

| 3月 | フォローアップ研修⑤ |

| 月 | 研修内容 |

| 10月~12月 | 1.ローテーション研修 |

| 11月~12月 | 2.手術室研修 |

| 1月~2月 | 3.救急室外来研修 |

教育体制とフォロー環境

当院の新人サポート体制は、「全員で支える」ことを目指しています。現場で必要な知識技術を習得し、安全な看護を実践し、職場に適応できるように、実地指導者、研修教育担当者が研究責任者や新人担当教育委員と連携し、支援します。

⇒職員が関心を持ち育てる文化の醸成

⇒支援する人も共に成長すること

就職説明会・インターンシップのご案内

看護学生の皆さまへ

当院の看護師インターシップを体験してみませんか。

連絡先

〒321-4317 栃木県真岡市中萩二丁目10番地1

芳賀赤十字病院 看護部

TEL:0570-01-2195

FAX:0285-84-3332

E‐mail teiko921@haga.jrc.or.jp